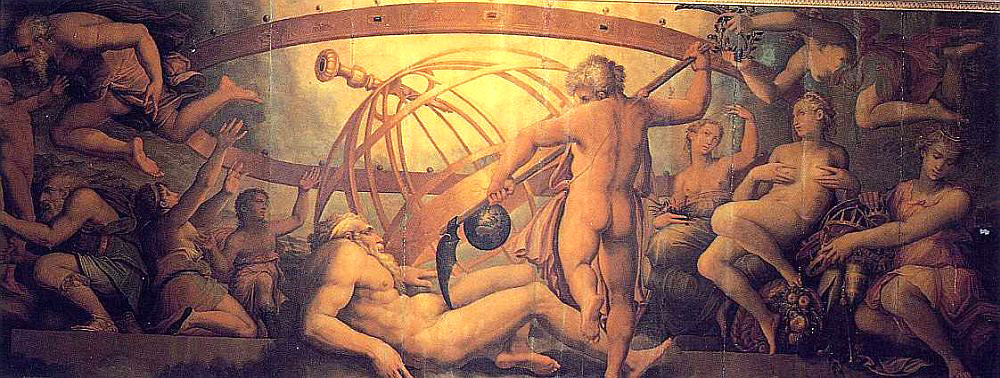

Vasari e Gherardi – Crono (Saturno) castra suo padre Urano – Wikipedia, pubblico dominio

Nato dall’unione di Gea, la Terra, e Urano, il Cielo, il più giovane tra i Titani riuscì a imporsi sugli altri e divenne il sovrano assoluto del mondo. Il suo nome era Crono, e il suo destino era intrecciato a un’oscura profezia.

Sposò la sorella Rea e insieme diedero vita a una nuova generazione di divinità. Tuttavia, temendo che uno dei suoi figli potesse spodestarlo, come lui stesso aveva fatto con il padre, decise di prevenire il pericolo in modo drastico: divorandoli uno dopo l’altro appena venivano al mondo. Un atto crudele, ma – nella sua logica – necessario per mantenere il potere.

Pieter Paul Rubens – Saturno, padre di Zeus, divora uno dei suoi figli. – Wikipedia, pubblico dominio

Tutti i figli di Crono ebbero lo stesso tragico destino: vennero inghiottiti uno dopo l’altro dal loro stesso padre, ossessionato dal timore di perdere il trono. Tutti, tranne uno.

Rea, disperata per la sorte dei suoi figli, decise di salvare il più giovane, Zeus. Con astuzia, sostituì il neonato con una pietra avvolta in fasce, che Crono inghiottì senza sospettare nulla. Nel frattempo, Zeus fu nascosto e cresciuto in segreto, lontano dalla furia paterna.

Divenuto adulto e abbastanza forte per affrontare il tiranno, Zeus escogitò un piano. Con l’inganno, fece bere a Crono una pozione speciale che lo costrinse a rigettare tutti i fratelli che aveva divorato.

Liberati dalla prigionia, gli dèi si unirono a Zeus in una titanica guerra per il dominio dell’universo.

Karl Friedrich Schinkel – Rea consegna a Crono una pietra la posto di Zeus – Wikipedia, pubblico dominio

La battaglia infuriò per dieci lunghi anni. Da una parte, Crono e i Titani, decisi a mantenere il loro regno; dall’altra, Zeus e i suoi fratelli, pronti a rovesciare il potere del padre e instaurare una nuova era.

Lo scontro sembrava non avere fine, finché Gea, la Madre Terra, non suggerì a Zeus una mossa decisiva: liberare i Ciclopi, i leggendari fabbri divini. In segno di gratitudine per la libertà ritrovata, essi forgiarono per Zeus le armi che lo avrebbero reso invincibile: le folgori, simbolo del suo dominio e della sua furia celeste.

Ma non bastava ancora. Zeus liberò anche gli Ecatonchiri, i giganti dalle cento braccia, il cui potere distruttivo si rivelò devastante. Con forza sovrumana, iniziarono a scagliare un diluvio di rocce sui Titani, mentre Zeus colpiva con le sue saette, incendiando il cielo con lampi e tuoni.

Alla fine, la guerra ebbe un vincitore.

Crono e i suoi alleati furono sconfitti e imprigionati nel Tartaro, la prigione più profonda e oscura del cosmo. Così si concluse il regno del secondo sovrano divino e iniziò l’era di Zeus, il terzo e definitivo signore dell’Olimpo.

Mentre nella mitologia greca Crono veniva relegato nell’oblio del Tartaro, nella tradizione romana la sua figura assunse un volto diverso. Conosciuto come Saturno, si diceva che fosse stato re del Lazio prima della fondazione di Roma, un’epoca mitica di abbondanza e giustizia.

A lui erano dedicate le celebrazioni dei Saturnali, una delle festività più antiche e significative dell’Impero Romano. Iniziavano il 17 dicembre e, sotto l’imperatore Domiziano, si estesero fino al 24 dicembre. In origine, i Saturnali erano sia una festa religiosa sia un momento di rovesciamento sociale: per alcuni giorni, le gerarchie venivano capovolte, gli schiavi assumevano i ruoli dei padroni e si lasciavano andare a banchetti e festeggiamenti senza freni.

Nei tempi più remoti, si dice che i Saturnali prevedessero sacrifici umani in onore del dio. Tuttavia, secondo la leggenda, Ercole (Eracle per i Greci), giunto nel Lazio, convinse la popolazione a sostituire le vittime con statue di argilla e ceri accesi. Da questa usanza nacque la tradizione di scambiarsi doni durante la festività, un gesto che avrebbe lasciato tracce profonde nelle celebrazioni natalizie dei secoli a venire.

Lawrence Alma-Tadema – Saturnali, 1880 Akron Art Museum (Stati Uniti) – Wikipedia, pubblico dominio

Nella Roma imperiale, i Saturnali erano molto più di una semplice festività: rappresentavano un momento di rinnovamento, di gioia e di sospensione dell’ordine sociale. Durante questi giorni, le scuole chiudevano, le attività lavorative si fermavano e il popolo si abbandonava ai festeggiamenti. Persisteva anche l’usanza di scambiarsi doni simbolici come candele, noci, datteri e miele, considerati auspici di prosperità per l’anno a venire.

La celebrazione aveva inizio con un antico rito chiamato lettisternio, in cui le statue degli dèi venivano adagiate su letti cerimoniali, come se fossero presenti tra i mortali. Il cibo offerto inizialmente agli dèi, tra cui Giove e altre dodici divinità, veniva poi consumato pubblicamente dai partecipanti, unendo sacro e profano in un unico grande banchetto.

Il primo giorno era dedicato alla solenne processione fino al tempio di Saturno, situato alle falde del Campidoglio. Qui si svolgevano sacrifici rituali sull’Ara del dio, mentre la folla accendeva candele in suo onore, simbolo di luce e speranza. Dopo i riti religiosi, la festa si trasformava in un tripudio di banchetti, brindisi e scambi di auguri, con il costo interamente coperto dallo Stato, affinché nessuno rimanesse escluso dai festeggiamenti.

Foro Romano, i pilastri del Tempio di Saturno – Wikipedia, pubblico dominio

Uno degli aspetti più curiosi dei Saturnali era il grande gioco di Saturno, un’antenata della moderna Tombola. Tuttavia, questo non era solo un passatempo: il gioco aveva un profondo valore mistico e oracolare. Attraverso l’interpretazione dei numeri estratti, si cercava di predire il futuro, affidandosi agli auspici e ai presagi divini. Questa antica tradizione si sarebbe poi trasformata nel corso dei secoli, sopravvivendo nel gioco del Lotto, dove i numeri continuano ad essere associati a sogni ed eventi, come testimonia la Smorfia napoletana.

I Saturnali erano dunque un tempo sospeso tra realtà e mito, in cui la società si ribaltava, le distanze tra dèi e uomini si annullavano e il destino veniva letto attraverso i simboli della festa. Un’eredità che, sotto diverse forme, è giunta fino ai nostri giorni.

.

.