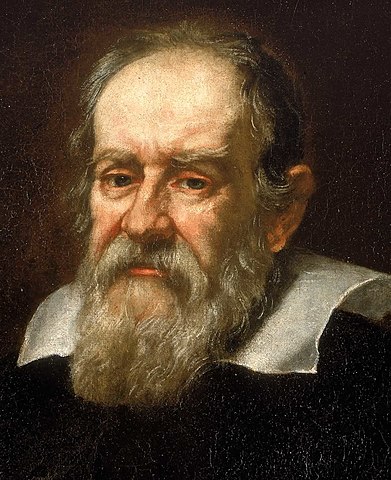

Ritratto di Galileo Galilei di Justus Sustermans (Wikipedia – Pubblico dominio)

Galileo Galilei nacque a Pisa, in Toscana, il 15 febbraio 1564.

Fin da bambino dimostrò un’intelligenza straordinaria, sorprendendo tutti con la sua curiosità e il suo ingegno precoce. Meravigliava i suoi maestri per il modo libero e diretto con cui osservava il mondo, sempre animato da una sete insaziabile di conoscenza. Amava la musica, il disegno e la poesia, mostrando un talento innato per tutto ciò che potesse elevare l’intelletto.

Suo padre, che aveva una famiglia numerosa e poche risorse economiche, voleva che Galileo intraprendesse una carriera redditizia e lo iscrisse all’Università di Pisa per studiare medicina e filosofia. Tuttavia, le lezioni scolastiche tradizionali non potevano soddisfare la sua mente vivace e critica. Non esitava a mettere in discussione le dottrine che gli venivano insegnate, distinguendosi per il suo spirito indipendente e anticonformista.

A soli diciannove anni, un’osservazione casuale nella cattedrale di Pisa cambiò per sempre il corso della sua vita. Notò che una lampada appesa al soffitto oscillava con regolarità, indipendentemente dall’ampiezza del movimento. Intuì immediatamente le implicazioni di questo fenomeno e iniziò a sperimentare, arrivando a scoprire le leggi del pendolo, fondamentali per la misurazione del tempo.

Da quel momento, Galileo si dedicò completamente allo studio delle scienze. Approfondì gli scritti dei grandi matematici antichi e, ispirandosi a Archimede, ideò una bilancia idrostatica per misurare il peso specifico dei corpi immersi nei fluidi. Il suo talento non passò inosservato e, nel 1589, il granduca Ferdinando lo nominò professore di matematica all’Università di Pisa.

Fu in quegli anni che condusse i suoi celebri esperimenti sulla caduta dei corpi dalla Torre Pendente, dimostrando la falsità delle teorie aristoteliche sul moto. La sua inclinazione al libero esame dei fenomeni fisici lo portò presto a rivolgere lo sguardo al cielo, aprendo la strada a scoperte che avrebbero cambiato per sempre la storia dell’astronomia.

Dopo aver lasciato Pisa per accettare una cattedra all’Università di Padova, Galileo continuò le sue ricerche con energia instancabile.

Nel 1604 scoprì una nuova stella e, pochi anni dopo, nel 1609, presentò al mondo una delle sue invenzioni più straordinarie: il telescopio.

Era venuto a sapere che in Olanda un artigiano aveva creato uno strumento ottico in grado di ingrandire gli oggetti lontani. Non si accontentò di verificare la notizia: perfezionò il meccanismo e creò un dispositivo più potente. Davanti al doge e ai dignitari della Repubblica di Venezia, pose il primo telescopio sul campanile di San Marco, tra gli applausi della folla entusiasta.

Ma Galileo non si limitò a scrutare la laguna veneziana: puntò il telescopio verso il cielo e il cosmo gli si rivelò in tutta la sua vastità. Osservò la Luna e scoprì che la sua superficie era irregolare, piena di montagne e vallate, confutando l’idea della sua perfezione sferica. Esaminò la Via Lattea e si accorse che era composta da miriadi di stelle. Guardando Giove, individuò quattro satelliti in orbita attorno al pianeta: una scoperta che metteva in discussione il modello geocentrico dell’universo. Infine, scrutando il Sole, notò la presenza di macchie solari, un altro duro colpo all’idea dell’incorruttibilità dei corpi celesti.

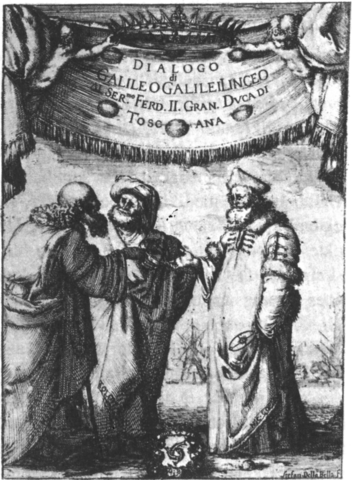

Sistemi cosmici da Tolomeo a Copernico (Wikipedia – Pubblico dominio)

Ogni nuova scoperta avvicinava sempre più Galileo alla teoria copernicana, che sosteneva che la Terra orbitava intorno al Sole. Tuttavia, la sua ricerca della verità scientifica lo mise presto in contrasto con le autorità religiose.

All’epoca, il semplice dubitare di questioni di fede poteva essere fatale. Le sue idee vennero considerate una minaccia per la dottrina ecclesiastica e i suoi nemici iniziarono a etichettarlo come eretico.

Nel 1610 lasciò Padova e tornò in Toscana, ma l’Inquisizione cominciava già a guardarlo con sospetto. Nel 1611 si recò a Roma per cercare di dissipare i dubbi sulla sua ortodossia, ma nel 1616 la Sacra Congregazione dell’Indice proibì i libri di Copernico e di Foscarini, che sostenevano la teoria eliocentrica. Sebbene Galileo non fosse menzionato direttamente nel decreto, ricevette un ammonimento segreto e fu costretto a mantenere il silenzio per diversi anni.

Tuttavia, la comparsa di tre comete nel 1618 lo spinse a tornare agli studi astronomici e a difendere ancora una volta il sistema copernicano.

Frontpage of Dialogo di Galileo Galilei Linceo.

(Wikipedia – Pubblico dominio)

Nel 1630 completò il suo celebre Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, un’opera scritta sotto forma di conversazione tra tre personaggi: Salviati e Sagredo, sostenitori di Copernico, e Simplicio, difensore delle teorie aristoteliche. Il nome Simplicio non era casuale: Galileo lo aveva scelto per ridicolizzare i suoi avversari.

Il libro, con il suo stile brillante e le sue sottili ironie, era molto più di un trattato di astronomia: era un manifesto del pensiero critico e del diritto alla libera ricerca scientifica.

Il processo e l’abiura

Ma le conseguenze non tardarono ad arrivare. Papa Urbano VIII, sentendosi offeso dal ritratto caricaturale di Simplicio, decise di abbandonare Galileo al giudizio dell’Inquisizione. Nel 1633 lo scienziato, ormai anziano e malato, fu convocato a Roma e sottoposto a un processo che sarebbe rimasto nella storia.

Arrestato dal Santo Uffizio e minacciato di torture, fu costretto ad abiurare pubblicamente le sue idee. Secondo la tradizione, dopo aver pronunciato la rinuncia forzata alla teoria copernicana, Galileo avrebbe sussurrato tra i denti la celebre frase: “Eppur si muove”, un ultimo atto di resistenza contro l’oscurantismo.

Dopo il processo, fu condannato agli arresti domiciliari e trascorse gli ultimi anni della sua vita nella sua villa ad Arcetri, vicino Firenze. Ma il seme della sua scienza era ormai piantato: le sue scoperte avrebbero rivoluzionato la visione dell’universo e aperto la strada alla fisica moderna.

Galileo morì l’8 gennaio 1642, lasciando un’eredità scientifica e intellettuale che avrebbe cambiato per sempre la storia dell’umanità..

.

vedi anche:

- Galileo Galilei a Roma

- Galileo tra Scilla e Cariddi

- Galileo, scienza e fede riconciliate

.

.