Fu Galileo Galilei, padre della scienza moderna, il primo a parlare delle particolari correnti di marea nello Stretto di Messina. Ne accenna nel celebre Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, l’opera che gli costò la censura della Chiesa.

.![]()

Non tutti sanno che proprio in quest’opera, oggi riconosciuta come uno dei capolavori assoluti della letteratura scientifica di tutti i tempi, Galilei affronta anche il tema delle correnti marine.

Tra le sue riflessioni, non manca un riferimento diretto a quello specchio d’acqua tanto affascinante quanto temuto: lo Stretto di Messina.

Anche Galileo, scienziato razionale e poco incline ai miti, non restò indifferente al fascino di quel braccio di mare profondo che separa le coste siciliane da quelle calabresi.

Già molto prima di lui, Omero aveva immortalato lo Stretto nell’Odissea, dando vita al mito di Scilla e Cariddi.

Ulisse, nel suo lungo viaggio, doveva attraversare proprio quel tratto pericoloso, popolato da mostri e sconvolto da correnti violente. La potenza di quelle acque suggestionò anche Virgilio, che ne scrisse nell’Eneide, e Dante, che le citò nella Divina Commedia. E poi ancora Paolo Diacono, Torquato Tasso e persino Hans Christian Andersen, il celebre autore di fiabe, che nel 1842 si spinse fino in Sicilia per osservare di persona quel fenomeno naturale tanto decantato.

Scilla e Cariddi in una vignetta inglese di fine Settecento – Wikipedia, pubblico dominio

Ma fu Galileo a spogliarlo di ogni alone mitico, cercando una spiegazione scientifica. Nell’ultima parte del Dialogo, organizzato in quattro giornate, lo studioso propone la teoria delle maree come prova del moto terrestre. Sebbene oggi si sappia che quella spiegazione era errata — Galilei respingeva infatti la corretta intuizione di Keplero, secondo cui le maree sono causate dall’attrazione lunare —, il suo merito resta quello di aver offerto la prima descrizione scientifica delle correnti dello Stretto.

Galileo osservava come le acque soggette all’onda di marea, se non ostacolate da rilievi o argini, “corrono e ricorrono, senza mutare altezza, nelle parti di mezzo”, proprio come accade “notabilissimamente nel Faro di Messina tra Scilla e Cariddi, dove le correnti, per la ristrettezza del canale, sono velocissime”.

Nota biografica

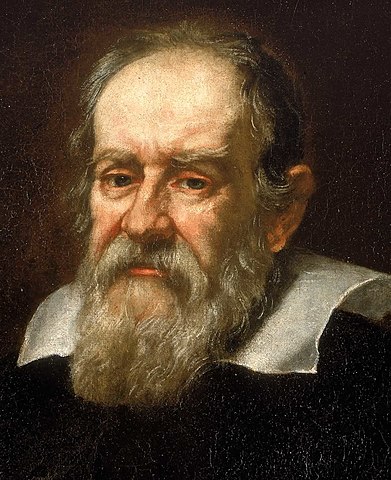

Ritratto di Galileo Galilei di Justus Sustermans – Wikipedia, pubblico dominio

Galileo Galilei fu fisico, astronomo e soprattutto pioniere del metodo scientifico sperimentale, che teorizzò come filosofo e applicò come scienziato. Nel 1589 ottenne la cattedra di matematica all’Università di Pisa, dove condusse esperimenti sul moto dei corpi e formulò la legge dell’isocronismo del pendolo. Quattro anni dopo si trasferì a Padova, dove scrisse il Trattato della sfera (1592) e Sul moto accelerato (1604). Inventò una bilancia idrostatica per misurare la densità dei corpi, e nel 1609 perfezionò il telescopio, strumento con cui compì osservazioni fondamentali: i satelliti di Giove, le fasi di Venere, i crateri lunari, le macchie solari e l’anello di Saturno.

Strenuo sostenitore del sistema eliocentrico copernicano, Galileo entrò in contrasto con la Chiesa cattolica, che sosteneva il modello geocentrico. La pubblicazione del Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo nel 1632 lo portò al processo dell’Inquisizione. Anziano, malato e sotto minaccia di tortura, fu costretto ad abiurare pubblicamente le proprie teorie. Anche dopo l’abiura, fu condannato alla prigione a vita, pena che scontò nella sua villa ad Arcetri, vicino a Firenze, dove morì nel 1642.

.

vedi anche:

.

.