Agnolo Bronzino – Ritratto di Lorenzo de’ Medici 1555-1565, Galleria degli Uffizi – Wikipedia, pubblico dominio

Lorenzo de’ Medici, nipote di Cosimo il Vecchio, fondatore della signoria medicea, nacque in una delle famiglie più influenti di Firenze. Figlio di Piero di Cosimo de’ Medici e Lucrezia Tornabuoni, ricevette un’educazione umanistica di altissimo livello e un’accurata preparazione politica, che gli permise di inserirsi giovanissimo nelle istituzioni della città.

Nel 1466, ancora adolescente, entrò a far parte della Balia e del Consiglio dei Cento, avviandosi verso la successione al padre, la cui salute era sempre più fragile.

Prima di assumere il potere, Lorenzo ebbe modo di dimostrare il suo talento diplomatico attraverso missioni presso le più grandi potenze italiane: Napoli, Roma e Venezia. Con abilità e strategia, riuscì persino a conquistare il sostegno di Luca Pitti, un tempo alleato dei suoi oppositori, assicurando così maggiore stabilità al dominio mediceo.

Nel 1468, grazie all’intercessione di sua madre, si fidanzò con Clarice Orsini, appartenente a una nobile famiglia romana. Questo matrimonio sancì un’alleanza politica che avrebbe rafforzato il legame tra i Medici e l’aristocrazia papale, portando alla prima porpora cardinalizia per la famiglia con suo figlio Giovanni, futuro papa Leone X.

Dal matrimonio nacquero, oltre a Giovanni, Piero, Giuliano e quattro figlie: Lucrezia, Maddalena, Luisa e Contessina.

Alla morte del padre, nel 1469, Lorenzo assunse la guida di Firenze, affiancato dal fratello Giuliano. Pur evitando di proclamarsi ufficialmente signore, di fatto accentrò il potere nelle proprie mani, riformando le istituzioni e consolidando il dominio familiare. Nei primi anni del suo governo, tra il 1469 e il 1472, riuscì a sedare conflitti tra le principali famiglie cittadine e a modificare la costituzione comunale in modo da rafforzare la sua influenza senza perdere il consenso popolare. Le magistrature tradizionali rimasero formalmente in carica, ma divennero strumenti controllati dalla sua autorità.

Leonardo da Vinci – Congiura dei Pazzi, impiccagione del cospiratore Bernardo Baroncelli – Wikipedia, pubblico dominio

Lorenzo incarnava l’ideale del principe rinascimentale: abile politico, brillante economista, raffinato mecenate e uomo di cultura. Grazie alla sua abilità diplomatica, riuscì a mantenere un delicato equilibrio tra gli stati italiani, guadagnandosi il titolo di “ago della bilancia italiana”.

Tuttavia, il suo governo non fu privo di sfide. Dopo dieci anni di relativa stabilità, i Medici si trovarono a fronteggiare la crescente ostilità delle famiglie rivali, in particolare i Pazzi, che ordirono la celebre congiura del 1478. Il 26 aprile di quell’anno, durante la messa in Santa Maria del Fiore, i sicari attaccarono i fratelli Medici: Giuliano venne brutalmente assassinato, mentre Lorenzo riuscì a salvarsi rifugiandosi in sacrestia con l’aiuto di alcuni amici, tra cui il poeta Poliziano.

La vendetta fu immediata e spietata, ma il vero nemico restava fuori Firenze: papa Sisto IV, che aveva sostenuto la congiura insieme al nipote Girolamo Riario.

Dopo il fallimento dell’attentato, il pontefice scomunicò Lorenzo e si alleò con il re di Napoli, Ferdinando I, scatenando la cosiddetta Guerra dei Pazzi contro Firenze.

Nel 1479, in un’audace mossa diplomatica, Lorenzo si recò personalmente a Napoli per trattare con Ferdinando. Con straordinaria abilità, riuscì a convincerlo a ritirare il proprio esercito dalla Toscana, isolando così il papa. Al suo ritorno, fu accolto dai fiorentini come un eroe e un salvatore della città. Nel 1480, Sisto IV, rimasto senza alleati, fu costretto a fare pace con Firenze, mentre Girolamo Riario, privato dell’opportunità di conquistare la città, ottenne il controllo di Forlì.

Forte del suo successo, Lorenzo rafforzò ulteriormente il proprio potere istituendo il Consiglio dei Settanta, un organo di governo composto da suoi fedelissimi. Questa riforma ridusse l’autorità dei Priori e del Gonfaloniere di Giustizia, accentrando ancora di più il controllo della città nelle sue mani. Sotto il pontificato di Innocenzo VIII, i Medici si legarono ancor di più alla Chiesa, promuovendo un’alleanza tra Firenze, Napoli e lo Stato Pontificio per mantenere l’Italia libera da interferenze straniere.

Lorenzo il Magnifico fu il vero moderatore della politica italiana, garantendo un periodo di pace e stabilità tra gli stati della penisola fino alla sua morte, avvenuta il 9 aprile 1492. La sua scomparsa segnò la fine di quell’equilibrio: solo due anni dopo, nel 1494, Carlo VIII di Francia invase l’Italia, sconvolgendo gli assetti politici costruiti dal Magnifico.

Oltre che un grande statista, Lorenzo fu anche un poeta raffinato. La sua celebre “Canzona di Bacco” è un inno all’amore per la bellezza e alla gioia della vita, temi centrali dei Canti carnascialeschi, componimenti festosi che accompagnavano le sfilate allegoriche del Carnevale fiorentino.

In quei giorni Firenze si trasformava: musica, balli, maschere e scherzi animavano la città, dando sfogo a un’esuberanza tanto più intensa quanto più breve era il tempo concesso alla spensieratezza. Con l’arrivo della Quaresima, il rigore religioso imponeva astinenza e raccoglimento, spegnendo bruscamente i giorni di festa..

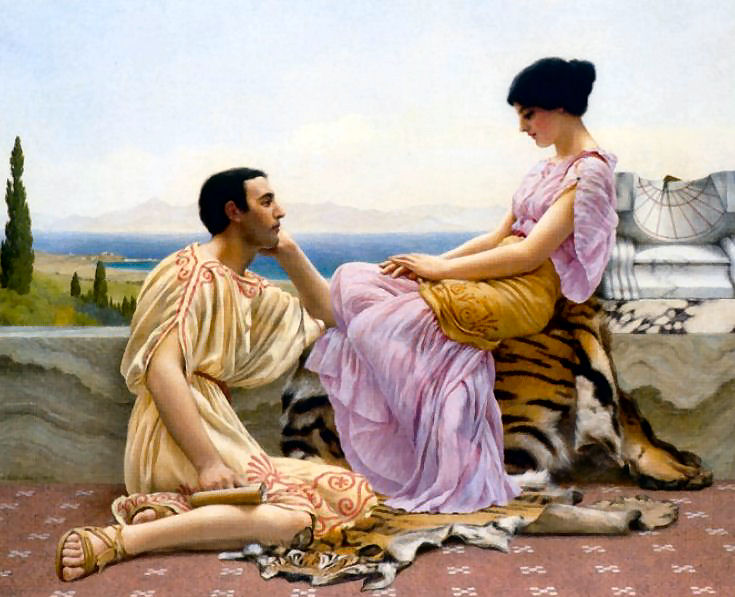

John William Godward – Gioventù e tempo (Youth and Time, 1901) – Wikipedia, pubblico dominio

La “Canzona di Bacco e Arianna” rappresenta perfettamente questo spirito: Arianna, abbandonata da Teseo, non si lascia consumare dal dolore, ma riscopre la gioia nell’amore di Dioniso.

È un invito a vivere intensamente il presente, perché “del doman non v’è certezza”

vedi anche:

.