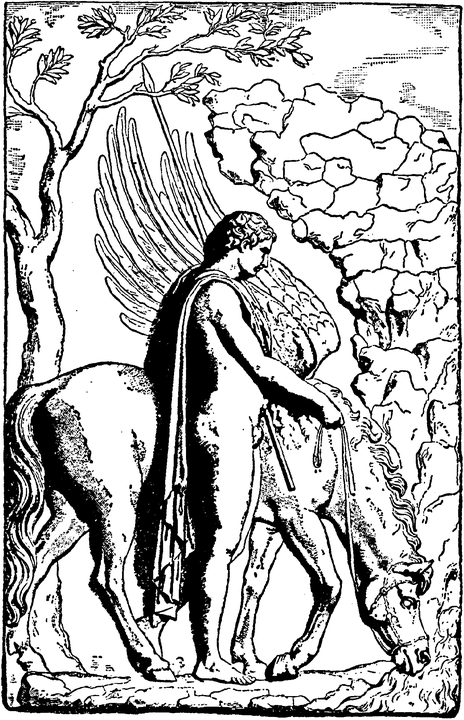

Bellerofonte e Pegaso – Wikipedia, pubblico dominio

Bellerofonte è un eroe mitologico venerato soprattutto a Corinto e in Licia. Sebbene il padre terreno fosse Glauco, il suo culto è strettamente legato a Poseidone, considerato il suo vero genitore e protettore nelle sue imprese.

Nel mito, Bellerofonte è spesso accompagnato da Pegaso, il cavallo alato, anch’esso figlio del dio del mare, presente sia nei racconti che nelle rappresentazioni artistiche.

Le sue vicende iniziano con un omicidio accidentale, la cui vittima varia a seconda delle versioni del mito: alcuni raccontano che si trattasse di suo fratello. Per espiare la colpa, Bellerofonte fu costretto a lasciare la propria terra e a recarsi a Corinto, dove il re Preto lo purificò con un rito sacro.

Tuttavia, la moglie di Preto, Stenebea (nota anche come Antea), si innamorò di lui. L’eroe, per rispetto e gratitudine verso il re, rifiutò le sue avances. Umiliata dal rifiuto, Stenebea decise di vendicarsi accusandolo falsamente di aver tentato di sedurla. Preto, impossibilitato a uccidere un ospite per le leggi dell’ospitalità, escogitò un piano per sbarazzarsene: lo inviò in Licia dal suocero Iobate con un messaggio segreto che ne richiedeva la morte.

Anche Iobate, rispettoso delle tradizioni, evitò di ucciderlo direttamente, ma lo sottopose a prove letali. Lo mandò dapprima contro le temibili Amazzoni e poi contro la Chimera, una creatura mostruosa con il corpo di leone, una testa di capra sul dorso e una coda di serpente, capace di sputare fiamme.

Aleksandr Andreevič Ivanov – Bellerofonte viene inviato alla campagna contro la Chimera – Wikipedia, pubblico dominio

Generata da Tifone ed Echidna, la Chimera devastava il territorio e razziava il bestiame.

La Chimera, simbolo di un antico calendario sacro alla Mater Magna pre-ellenica, rappresentava le tre stagioni arcaiche: il leone per la primavera, la capra per l’autunno e il serpente per l’inverno.

Bellerofonte, in sella a Pegaso, affrontò la creatura con il suo arco e, con astuzia, le conficcò un blocco di piombo nelle fauci. Il calore del suo alito fiammeggiante lo fuse, facendole bruciare le viscere e causandone la morte.

La Chimera. Piatto con figure rosse, Puglia, c. 350-340 aC – Wikipedia, pubblico dominio

Nonostante l’impresa, Iobate, ancora scettico, lo inviò a combattere contro i bellicosi Solimi. Bellerofonte li sconfisse con una strategia ingegnosa: sorvolò i nemici in groppa a Pegaso, lanciando massi dall’alto. Infine, il re tentò di eliminarlo con un’imboscata, schierando i suoi guerrieri più valorosi, ma l’eroe ne uscì vittorioso sterminando gli assalitori.

A quel punto, Iobate si convinse che il giovane fosse protetto dagli dei e decise di svelargli la verità sulle accuse di Stenebea.

Quando Bellerofonte gli raccontò la sua versione, il re, colpito dalla sua innocenza e dal suo valore, gli concesse la mano della figlia Filino e lo nominò erede al trono di Licia.

Tuttavia, il successo e la gloria accesero in Bellerofonte un desiderio di grandezza e lo portarono alla rovina. Convinto di essere ormai degno degli dei, decise di salire sull’Olimpo in groppa a Pegaso. Zeus, indignato dalla sua arroganza, inviò un tafano a pungere il cavallo, che sgroppò disarcionandolo. Bellerofonte precipitò rovinosamente in un roveto, rimanendo zoppo e cieco.

Da quel momento, l’eroe caduto vagò sulla terra, emarginato e maledetto, evitando ogni contatto umano, finché la morte lo raggiunse.

.

.

Il giornalista scientifico Alberto Majrani, in una sua nota a commento della pagina su Bellerofonte, scrive:

Omero, rievocando la vicenda dell’eroe Bellerofonte (Iliade VI, 169), avvenuta diversi anni prima della guerra di Troia, riferisce che egli era latore di un messaggio costituito da molti segni su due tavole: un indizio più che evidente che Omero conoscesse l’uso della scrittura; ma di essa non è rimasta purtroppo traccia, anche perché si scriveva su supporti rapidamente deteriorabili come le tavolette di legno, la corteccia di alcuni alberi (come le betulle), le pelli animali, i teli di lino, oltre ai famosi rotoli di papiro egiziani.

Mentre nel Mediterraneo si usavano moltissimo le tavolette d’argilla, che si sono conservate in seguito a eventi altrimenti catastrofici: le antiche biblioteche sono andate a fuoco (il che induce a pensare che contenessero anche parecchie tavole di legno e altro materiale facilmente combustibile) e il calore ha cotto l’argilla rendendola estremamente durevole nel tempo.

Molte altre conoscenze degli antichi sono rimaste a lungo privilegio di una casta chiusa, per poi diffondersi rapidamente una volta diventate di pubblico dominio: saper leggere e scrivere era un prerogativa di pochi, che conferiva a chi la possedeva un potere e un prestigio notevoli. Logico quindi che chi aveva un tale vantaggio non fosse disposto e dividerlo facilmente con gli altri.

E’ probabile che alcuni eruditi, come per l’appunto i cantastorie, che rappresentavano in un certo senso l’élite intellettuale dell’epoca, conoscessero qualche forma di scrittura. Lo stesso Bellerofonte era un grande eroe ma non sapeva leggere, tanto che da ignorare che il messaggio di cui era latore, inviato da un re ad un altro re, sollecitava la propria condanna a morte!